Aralkum, debutto da solista della violinista Galya Bisengalieva, ci spiega cosa ci fa un cammello all’ombra di un peschereccio

Cosa ci fa un cammello disteso all’ombra di un colossale peschereccio arrugginito? Quella che sembra la premessa di un ridicolo Photoshop contest è in realtà la sintesi di uno dei più grandi disastri ambientali della storia moderna, ovvero la lenta e inesorabile morte di quello che un tempo era il quarto lago più grande del pianeta e che oggi è ridotto ad una collezione di pozze salmastre circondate da un surreale deserto. La violinista di origini kazake Galya Bisengalieva ha scelto di raccontare con la musica tutto lo sconcerto, la malinconia e la rabbia che si celano dietro una vicenda, poco nota in occidente, che ha quantomeno dell’assurdo; il titolo dell’album, Aralkum, è in realtà il nome di un deserto che non sarebbe dovuto mai esistere, maledetto fin dalla sua nascita perché frutto dell’opera dissennata dell’uomo. Proviamo a fare un passo indietro.

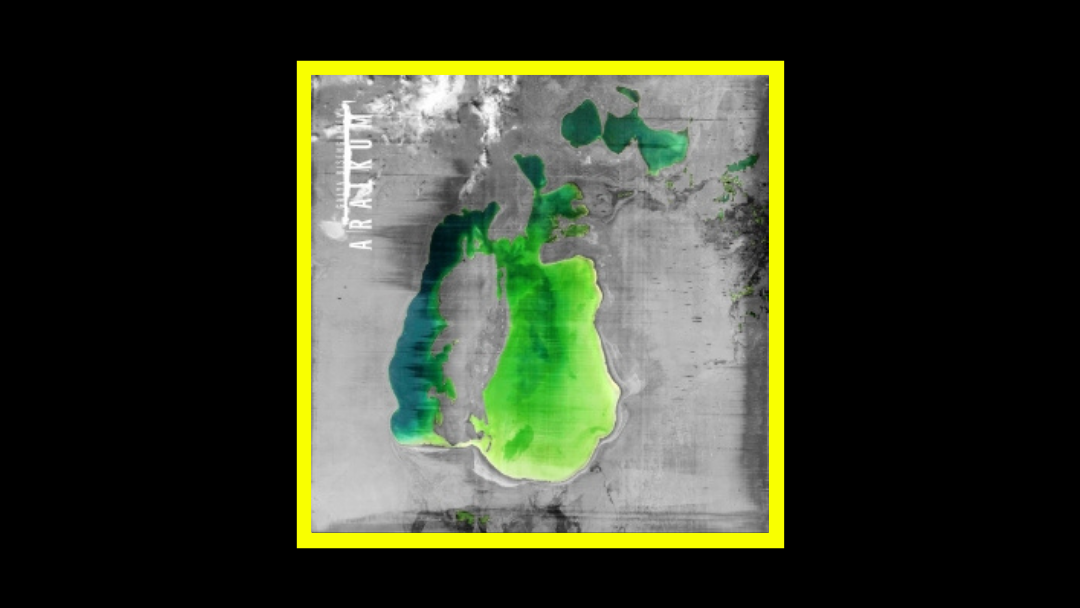

Fino al 1960 circa, il Lago d’Aral era uno dei bacini idrici naturali più grandi al mondo, con una superficie che si attestava intorno ai 68.000 km2. Una risorsa inestimabile per il governo sovietico che agli inizi degli anni ’60 aveva deciso di trasformare il deserto al confine tra l’Uzbekistan il Kazakistan in una pianura irrigata e coltivabile dove produrre riso, meloni, cereali e, soprattutto, cotone; per quest’ultimo, l’URSS aveva in mente un progetto di coltura intensiva ben più ambizioso, che aveva come scopo finale quello di far diventare la Russia una delle maggiori esportatrici a livello mondiale. Da dove prelevare la quantità d’acqua necessaria a rendere fertile un deserto? Beh, dal quarto lago più esteso del globo, ovviamente. Vennero dunque realizzate decine di migliaia di km di canali d’irrigazione artificiali, la maggior parte dei quali costruiti in modo sbrigativo, con materiali scadenti e senza alcuna impermeabilizzazione.

Il livello delle acque del lago cominciò a scendere in maniera vertiginosa; nel giro di 40 anni, la superficie del Lago d’Aral si era ridotta di circa il 60%, il suo volume approssimativamente dell’80%. Nel 1987, a causa del ritiro delle acque, si formarono due laghi, uno a Nord e l’altro a Sud. Numerose isole che sorgevano al centro del lago si ricongiunsero con la terraferma, e diverse cittadine portuali a vocazione ittica, come Mo‘ynoq o Zhalanash, si ritrovarono, nel giro di qualche decennio, a decine di chilometri di distanza dalla sponda più vicina. Col tempo, i pescatori si dovettero reinventare agricoltori, piccoli commercianti o addirittura allevatori di cammelli; tutto pur di sopravvivere. Un disastro annunciato, deliberato, e per certi versi addirittura desiderato. Sin dall’inizio delle operazioni di prosciugamento, il governo sovietico aveva mostrato un elevato grado di disinteresse sulle sorti dell’Aral: basti pensare che, durante una conferenza stampa tenutasi all’alba della canalizzazione selvaggia, il responsabile dei lavori Grigory Voropaev affermò che lo scopo ultimo era proprio quello di “far morire serenamente il lago d’Aral”, considerato uno spreco di risorse idriche al cospetto del massiccio fabbisogno d’acqua per fini agricoli, o addirittura un “errore della natura” che andava corretto.

Tra evaporazione, infiltrazione e sfruttamento costante, il lago è diventato un deserto surreale, denominato Aralkum, dove le carcasse arrugginite di decine di pescherecci fungono da attrazione turistica e da zone d’ombra per mandrie di bovini e cammelli al pascolo fra la sabbia rossa.

Queste sono dunque le premesse da cui nasce Aralkum, l’album di debutto della Bisengalieva, che contiene nelle sue strazianti sferzate di violino e nella sua elettronica minimalista tutto il caleidoscopio di emozioni legate all’ingiusta morte del Lago d’Aral. La title track è una sommessa trenodia di quasi sette minuti, in cui un arco ispirato piange sul sottofondo di sonorità esotiche e trascinate, voci lamentose e sbuffi di vento caldo. C’è tutta la tristezza di un paesaggio sbagliato, l’amarezza di un errore che poteva essere evitato, la fatica di innumerevoli vite costrette loro malgrado ad adattarsi. Moynaq, che prende il nome da quello che una volta era il porto principale del Lago d’Aral, è un brano a metà tra il flashback e la denuncia a denti stretti. Un fruscio distante sembra ricordare lo sciabordio delle acque del lago, sostituito presto dal rumore di passi strascicati nella sabbia. Il violino della Bisengalieva assume toni cupi, imita il rumore del vento che soffia impietoso fra le carcasse vuote dei pescherecci che una volta affollavano il porto, e che oggi si stagliano, anacronistici e fuori luogo, in un paesaggio spettrale, a perdurante testimonianza della stupidità umana.

A seguire, la spettrale Kantubek racconta in note la storia di un insediamento russo abbandonato, che una volta sorgeva sull’isola di Vozrozhdeniya. Kantubek ha ospitato, fino al 1992, un impianto di ricerca top-secret dell’URRS in cui venivano progettate e testate armi batteriologiche; all’interno del complesso vivevano circa 1500 persone, tra scienziati, impiegati, soldati e relative famiglie, e la maggior parte di essi veniva trasferita in loco bendata e per via aerea, affinché l’esatta posizione di Kantubek fosse nota solo alle più alte sfere del Politburo. L’enorme ironia sta nel fatto che erano proprio le acque del Lago d’Aral, barriera naturale straordinariamente efficace, a convincere le autorità sovietiche che l’isola di Vozrozhdeniya fosse il sito ideale per la costruzione di una base la cui esistenza era sconosciuta ai più, e la cui esatta ubicazione non era nota neppure alle persone che vi abitavano. Quando l’isola divenne penisola, e infine terraferma, la base segreta venne svuotata e gli abitanti evacuati fino al definitivo abbandono; oggi non restano che una manciata di edifici sventrati, qualche cartello e alcune strade invase dalla vegetazione a testimoniare l’esistenza di una comunità umana nel bel mezzo del nulla.

Le architetture sonore che compongono Kantubek evocano ampiezza, solitudine, tristezza. È come osservare l’intero paesaggio dall’alto; falci e martelli sbiaditi dipinti sulle facciate di palazzi in rovina, scheletri spettrali di edifici industriali parzialmente inghiottiti dal terreno, sabbia scura a contrasto con quella più chiara dove una volta le acque del lago lambivano l’insediamento. È uno dei brani più complessi e orchestrali, con gli archi che disegnano traiettorie ampie e crescenti verso vette emotivamente molto coinvolgenti. La malinconica vastità di Kantubek è poi in netto contrasto con le atmosfere claustrofobiche e opprimenti di Barsa-Kelmes, forse la traccia più cupa e infausta dell’intero disco. Il nome del brano richiama quello dell’omonimo lago, generatosi dal ritiro delle acque del Lago d’Aral e che a sua volta deve il nome ad un’altra isola scomparsa agli inizi del 2000. Il violino della Bisengalieva compie brevi incursioni lungo la traccia di un fastidioso drone ronzante, mentre nelle retrovie un ticchettio simile allo stillicidio di gocce d’acqua scandisce, inesorabile, il tempo che passa.

Zhalanash apre una breccia nella coltre scura calata sull’ascolto con atmosfere nettamente più leggere, almeno nella sua prima parte. Il titolo è un richiamo ad un villaggio kazako che costituisce una delle testimonianze più evidenti della brutale trasformazione avvenuta nella regione dell’Aral. Zhalanash, infatti, nasceva come centro ittico, ma mentre le acque del lago si allontanavano, inesorabilmente, a decine di chilometri di distanza, l’economia della città ha cominciato a trasformarsi, e ad oggi ruota intorno ad un’attività che è agli antipodi rispetto alla pesca: l’allevamento di cammelli. Di questo assurdo dualismo si occupa l’omonimo brano firmato dalla Bisengalieva, che comincia come un gioco, marcato da ritmi cadenzati e attraversato a varie riprese da uno spiritoso xilofono, mentre dalle retrovie sorgono distanti risate di bambini. Verso la metà del brano, lo xilofono viene silenziato, le risate si spengono, l’infausto drone di Barsa-Kelmes torna ad affacciarsi su una trama sonora diventata ormai arida e spoglia, scandita dal canto di qualche uccello e dai lamenti di un comparto elettronico che suona come un organo da chiesa.

L’epilogo di questa triste raccolta è costituito da Kokaral, intitolata così in onore di uno dei pochissimi tentativi dell’uomo di porre rimedio ad una situazione ormai irrimediabile. La diga di Kokaral, costruita nel 1992, ricostruita nel 1996, crollata nel 2002 e finalmente realizzata con materiali stabili nel 2005, è lunga quasi 12 chilometri, alta 8 metri ed ha lo scopo precipuo di salvare il Piccolo Aral, o il Mare d’Aral del Nord, uno dei due bacini principali in cui si è spaccato il vecchio lago a seguito del ritiro delle acque. Ad oggi, il Piccolo Aral è l’unica massa d’acqua della regione a non sperimentare fenomeni di abbassamento; non solo, pare addirittura che le acque del Mare d’Aral del Nord stiano lentamente risalendo. Ciò è stato possibile grazie alla tenacia degli abitanti della zona e delle amministrazioni locali, che grazie ad un finanziamento della Banca Mondiale sono riusciti a costruire la Kokaral e ad interrompere il deflusso delle acque. Il brano della Bisengalieva è il primo raggio di luce in una notte fittissima, sottolinea con arcate solenni una rinascita, o anche solo una doverosa rivincita, ad opera di una mano umana diversa da quella che ha generato il disastro; una mano tanto coscienziosa quanto disperata, solitaria e risoluta come la voce di Galya Bisengalieva al suo straordinario debutto da solista.

Troppo scoordinato per essere un musicista, troppo stonato per cantare, troppo povero per fare il produttore, sin dalla tenera età si decide a stare dal lato più affollato dei concerti (con l’eccezione di quelli di Bruce Springsteen, dove contare i membri della band è un’impresa). Cresciuto a pane e blues (a volte solo il secondo), dimostra sin da subito una straordinaria abilità nel ricordare a memoria i testi delle canzoni, il che purtroppo non gli è stato di nessun aiuto durante gli anni della scuola. Laureatosi con disonore nel 2015 in Giurisprudenza, oggi è avvocato, progettista, grafico, artigiano del cuoio, il tutto disponendo comunque della classica dotazione di due arti per lato del corpo, una coppia di orecchie ed un’unica, del tutto ordinaria massa cerebrale.

[gs-fb-comments]

Commenti recenti